Nachdem wir uns lange argumentativ im Kreis gedreht hatten, schickte Dani mir eines abends einen Artikel der britischen Times, der Antwort auf alle Fragen versprach. Sein Enthusiasmus war so ansteckend, dass ich am nächsten Tag in der Bibliothek saß, um die Hintergründe zu recherchieren.

Unter der Überschrift “Eichmanns Liste” erzählte der Artikel eine Geschichte, die wie eine Räuberpistole klang. Bei Kriegsende habe es mitten in Berlin über 800 Juden gegeben, die als persönliche “Schutzjuden” von Adolf Eichmann, dem berüchtigen Organisator der Endlösung, überlebt hatten.

Auch die sowjetischen Soldaten, die im April 1945 in Berlin einrückten, konnten dies kaum glauben – “Nichts Juden. Juden kaputt!” schrien sie die verängstigten Menschen an, die sich im Keller des Jüdischen Krankenhauses im Berliner Wedding verschanzt hatten. Eine Klinik, die die ganze Nazizeit hindurch existiert hatte, mit jüdischen Ärzten, Krankenschwestern und Patienten. Auf deren Gelände aber auch die wenigen verbliebenen Juden unter Kontrolle der Gestapo zusammengepfercht wurden, in der Tat direkt dem Referat IV-B4 des Reichssicherheitshauptamtes unterstellt, Eichmanns “Judenreferat”.

Das jüdische Krankenhaus, noch heute existent und kurz JKB genannt, war in der Nazizeit Klinik, Gefängnis und Ghetto zugleich. Der Zeitungsartikel konzentrierte sich auf die wohl spektakulärsten Insassen, die Sondergefangenen der sogenannten “B-Liste”, die teils wegen Beziehungen, teils weil man sie aufgund ihrer Prominenz als mögliche Austauschgeiseln zurückhielt, von der Deportation “zurückgestellt” worden waren.

Tatsächlich war das JKB jedoch ein ganzer Mikrokosmos, auf dessen Terrain sich Gestapo, SD und die letzten Juden des Deutschen Reiches auf engstem Raum begegneten. Die Gestapo ging in den Räumen ein und aus und hatte ein Gefängnis direkt auf dem Klinikgelände installiert. Auch die berüchtigten “Greifer”, Juden, die von der Gestapo zu Spitzeldiensten gepreßt wurden und abgetauchte Glaubensgenossen in Berlin aufspüren sollten, wurden hier instruiert.

Das JKB behandelte aber ebenso bis zuletzt jüdische Patienten, führte Operationen durch, verabreichte Medikamente und stellte auch Kranke, die nicht transportfähig waren, mit ärztlicher Bescheinigung vom Transport zurück – die dann nach ihrer Genesung den nächsten Auschwitztransport besteigen mussten.

Warum die Klinik nicht geschlossen wurde, können bis heute weder Historiker noch Zeitzeugen genau erklären; die Gestapo vernichtete kurz vor Kriegsende alle Akten. Das NS-System hatte es sich zum Prinzip gemacht, die Juden nicht nur ihre Deportation selbst bezahlen zu lassen, sondern sie auch in deren Organisation einzubinden. Man könnte daher die These wagen, dass Eichmann bis zuletzt einen Ansprechpartner brauchte, dass die Mörder ihr Opfer brauchten, dessen Verfolgung sie sich zur Aufgabe gewählt hatten, weil sie ohne es selbst funktionslos zu werden drohten.

In jedem Fall gab es auch nach den großen “Aktionen” der Jahre 1942/43 noch Jüdinnen und Juden, die man zögerte, zu deportieren – weil sie prominent waren und Beziehungen hatten, weil sie in sogenannter “privilegierter Mischehe” mit nichtjüdischen Ehepartnern lebten, oder eben weil sie als Organisator auf der jüdischen Seite nützlich schienen.

Auch Kinder waren auf dem Klinikgelände untergebracht, deren “rassischer Status” ungeklärt war, meist weil nicht sicher war, ob sie wirklich jüdischer Abstammung waren. Sie waren teils auf Krankenstationen, teils in einem eigenen Bereich namens „Kinterunterkunft“ untergebracht.

Der Aufschub von der Deportation war für die Menschen im JKB immer nur vorläufig; jederzeit konnten Patienten, Mitarbeiter und auch die Kinder der “Kinderunterkunft” deportiert werden. Sie waren der Willkür der Gestapo vollkommen schutzlos ausgeliefert.

Nach der Auflösung der “Reichsvereinigung” im Juni 1943, der Zwangsunion aller Juden unter direkter Kontrolle der Gestapo, wurde der Chef des Jüdischen Krankenhauses, der mit einer “Arierin” verheiratet war, zum “Ein-Mann-Judenrat”.

Dr. Dr. Walter Lustig war eine schillernde und höchst ambivalente Figur, über die die Meinungen der Zeitzeugen weit auseinandergehen. Ein Despot, ein Antisemit, ein gewiefter Taktierer und skruppelloser Machtmensch, dessen Spur sich nach 1945 verliert – vermutlich wurde er von den Sowjets erschossen. Doch Lustigs unbestreitbarer Verdienst war es, das Krankenhaus bis zum Ende des Nazireichs am Leben zu erhalten und damit auch die erhebliche Anzahl jüdischer Angestellter, die dort beschäftigt waren.

Die letzten Juden von Berlin

Es gab sie also, die letzten Juden, die bis Kriegsende in Berlin ausgeharrt hatten. Gehörte die Familie Salomon zu diesen Auserwählten? Als Angestellte der “Reichsvereinigung”, als Prominente mit Beziehungen, als Mitarbeiter des Krankenhauses, als Spitzel oder Gefangene?

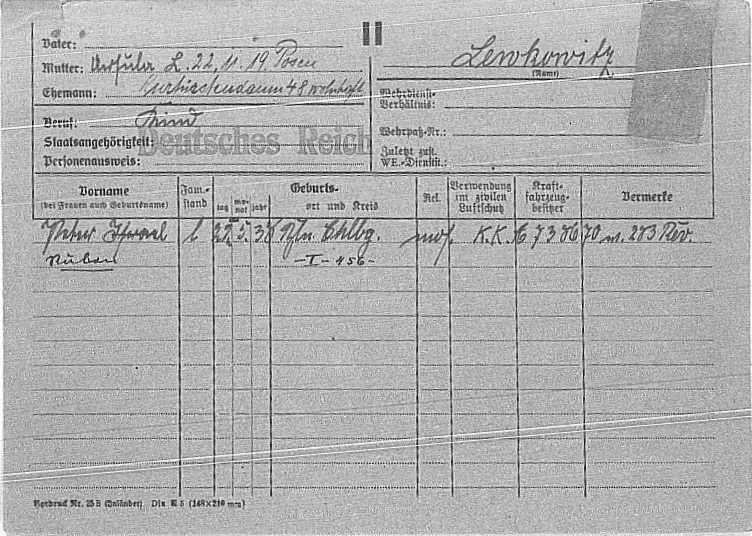

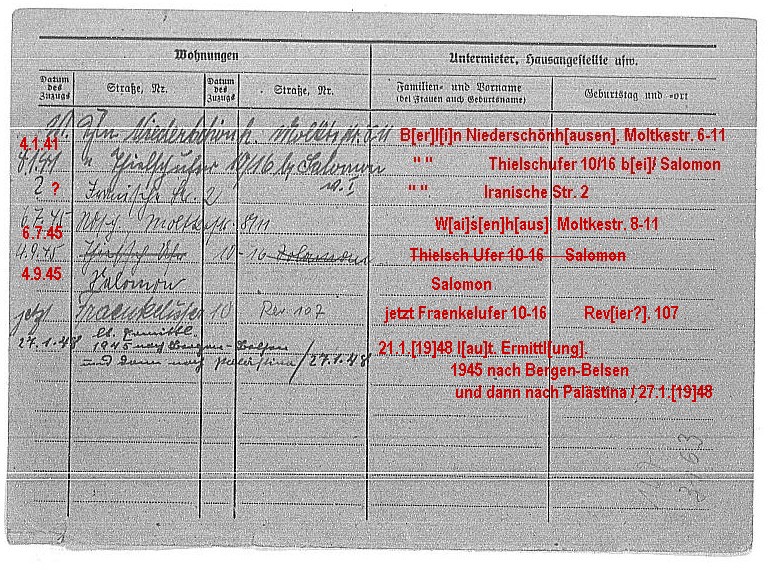

Wochen später bekam ich Antwort auf eine weitere Anfrage aus den Beständen des ITS Archivs in Bad Arolsen. Es war die Berliner Meldekarte des Jungen Peter Lewkowitz, die nicht nur seine Zeit im Kinderheim und bei Familie Salomon verzeichnete, sondern darüber hinaus einen nicht datierten Eintrag enthielt: “Iranische Straße 2”.

Peter Lewkowitz, Iranische Straße 2, Jüdisches Krankenhaus Berlin.

Literatur zum Jüdischen Krankenhaus Berlin (JKB)

Rivka Elkin: Das jüdische Krankenhaus in Berlin zwischen 1938 und 1945, Edition Hentrich 1993

Daniel B. Silver: Refuge in Hell, How Berlin’s Jewish Hospital Outlasted the Nazis, Houghton Mifflin 2003