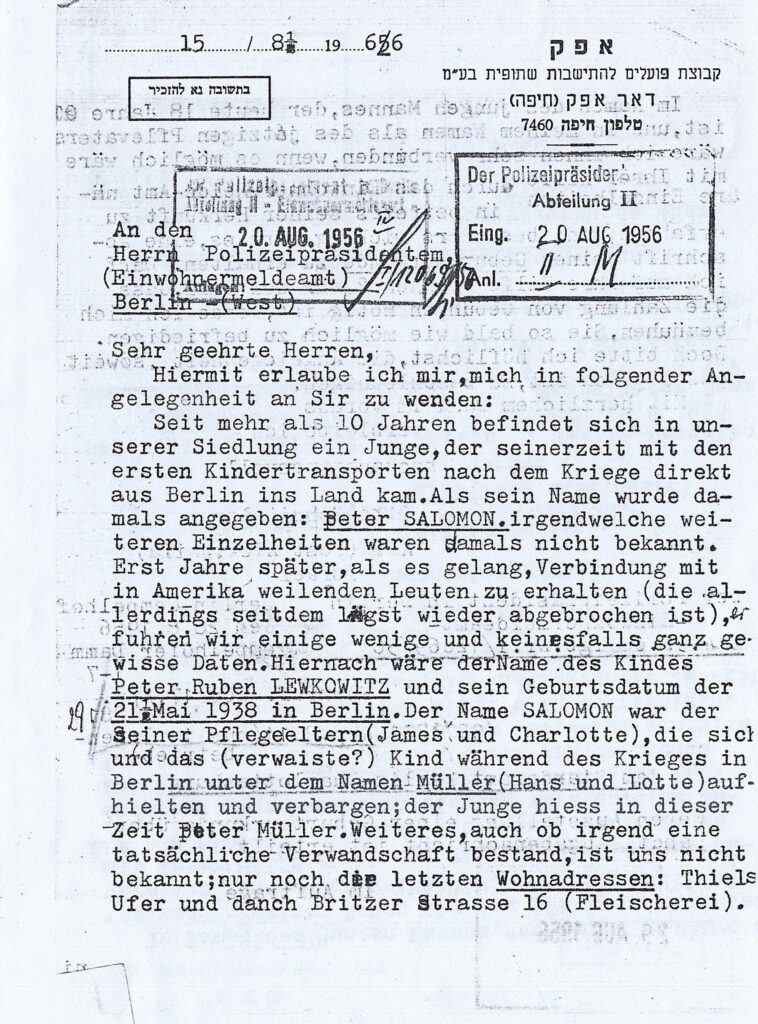

Am selben Tag als Dani mir die Meldekarte der Familie Lewkowitz aus Posen schickte, erhielt ich eine Email aus Washington, DC. Es war die Antwort auf meine Anfrage beim US Holocaust Memorial Museum (USHMM) über Bestände des bisher unzugänglichen ITS Arolsen. Der nächste Meilenstein. Sechs Wochen nach meiner Anfrage schrieb mir das USHMM, es gebe eine Karte zu Ursula Lewkowitz im Zentralen Namensindex des Suchdienstes, und schickte mir diese als Scan. Auch zwei Karteikarten aus Berlin habe man gefunden, die ebenfalls der Email beigefügt wurden.

Während Institutionen wie das ITS Arolsen vor die Preisgabe ihrer kostbaren Archivalien hohe Hürden setzten, wie komplizierte Formulare, Berechtigungsnachweise und Vollmachten, und dabei vom Antragsteller Demut gegenüber dem Archiv einforderten, an dessen Spielregeln man sich zu halten hatte, bekam ich die gleichen Akten via Washington mit dem größtmöglichen Entgegenkommen und großer Freundlichkeit frei Haus. Als ich tatsächlich eine ganze Reihe Nachfragen hatte, rief mich die zuständige USHMM-Archivarin in Washington, nach vorheriger Klärung von Zeitzonen und Bürozeiten, schlicht und ergreifend an und erklärte mir alles.

Und Fragen ergaben sich aus der übersandten Karteikarte zu Ursula Lewkowitz in der Tat.

Eben noch waren wir sicher gewesen, dass Ursula nach England entkommen war. Die Karteikarte aus Arolsen warf alles wieder um. Denn auf ihr stand zweierlei: Ein englischer Nachname – “verh. Wainwright” – nebst ihrem schon bekannten Geburtsort und -datum. Doch darunter der Zusatz: “v. Berlin, dep.”. Nach Auskunft der amerikanischen Archivarin bedeuete dieses Kürzel genau das, was ich vermutete: von Berlin, deportiert.

War sie nach Nazideutschland zurückgekehrt? Um ihre Mutter und ihren Sohn nachzuholen? Doch wäre eine deutsche Jüdin, die es außer Landes geschafft hatte, auf so eine wahnwitzige Idee verfallen? Durften einmal emigrierte Juden überhaupt wieder ins Dritte Reich einreisen? Und nicht zuletzt: War damit Danis Shanghai-Theorie über den Haufen geworfen, da wir hier ein passendes Geburtsdatum hatten, während die Passagierliste aus San Francisco nur passendes Alter und Geburtsort enthielt? Alles löste sich in Möglichkeiten auf. Was war wirklich mit Ursula passiert? Hatte sie in England geheiratet und überlebt, war sie ins Dritte Reich zurückgekehrt und deportiert worden, oder doch nach Shanghai geflohen und von dort in die USA ausgewandert?

Auch die freundliche amerikanische Archivarin konnte nicht weiterhelfen. Es gäbe die unglaublichsten Lebensläufe, man könne nichts ausschließen. Auch die Möglichkeit nicht, dass die Karte falsche Informationen enthielte. Ich musste an die Quelle der Arolsen-Karte heran. „EA Berlin“ konnte die Archivarin in Washington auflösen: Es handelte sich um die Behörde, die ab Mitte der 1950er Jahre Anträge auf „Wiedergutmachung“ bearbeitete, wie die Bundesrepublik die Zahlungen an Verfolgte des NS-Regimes euphemistisch nannte.

Zu meiner Überraschung stellte sich heraus, dass das Entschädigungsamt Berlin immer noch existierte und sein Archiv selbst verwaltete. Das Prozedere zur Akteneinsicht war ganz made in Germany: Antragstellung auf Benutzung, Berechtigungsnachweis, einmal monatlich Akteneinsicht mit Termin. Immerhin hatte das Amt eine Emailadresse.

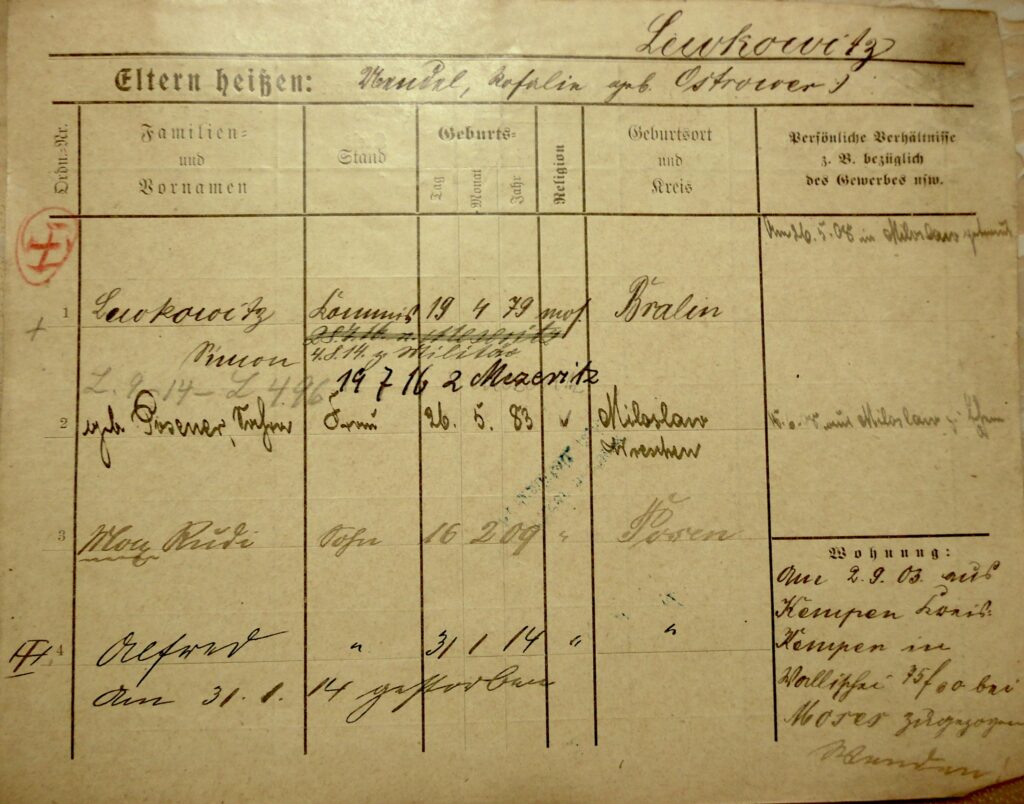

Die Karteikarte aus Berlin, die ich ebenfalls via Washington bekam, war nicht minder interessant. Es war offensichtlich eine alte Einwohnerkartei, die sämtliche Adressen auflistete, unter denen Ursula zwischen 1936 und 1939 gemeldet war. Vom 1. März bis zum 9. Juni 1938, also rund um Peters Geburt, hatte sie die mütterliche Wohnung auf dem Kudamm verlassen und war nach Wilmersdorf gezogen, in die Ravensberger Straße, die wir von Peters Geburtsurkunde kannten. Unter diesem Eintrag stand schlecht leserlich ein Name, Rinke? Linke?

Das Berliner Adreßbuch half: “Simke, Berta Ww.”. Eine Wilmersdorfer Witwe, die in Berlin als besonders konservativ und gutbürgerlich galten, nahm 1938 eine achtzehnjährige, schwangere Jüdin als Untermieterin auf. Musste Ursula verschwinden, damit die Nachbarn auf dem feinen Kudamm nichts von ihrem Zustand mitbekamen? Oder verheimlichte sie gar der Mutter ihre Schwangerschaft?

Mit meinen Überlegungen kam ich nicht weit. Auch deswegen, weil sich schon am nächsten Tag das Entschädigungsamt meldete:

„Ich kann Ihnen mitteilen, dass für Frau Ursula Wainwright, geb. Lewkowitz hier ein Vorgang unter der Reg.Nr. 407 742 besteht. Ich werde mir die Akte aus unserem externen Archiv anfordern und mich wieder bei Ihnen melden, nachdem ich die Akte einsehen konnte.“

Die Ernüchterung folgte auf dem Fuße:

„Mir liegt nun die Akte mit der Reg.Nr. 407 742 vor. Leider muß ich Ihnen mitteilen, dass die Akte gemäß § 8 Abs. 3 des Gesetzes über die Sicherung und Nutzung von Archivgut des Landes Berlin noch der Schutzfrist unterliegt und somit weder Auskünfte erteilt werden dürfen noch Einsicht gewährt werden darf.“

Vor Wochen schon hatte ich Dani um Vollmachten von Peter gebeten und einen ganzen Stapel davon in der Schublade, mit denen ich den deutschen Amtsschimmel fütterte. Mit welcher Begründung wollte man mir, mit einer Vollmacht des Sohnes ausgestattet, die Einsichtnahme verweigern? Der zitierte § 8 Abs. 3 des Archivgesetzes besagte nämlich: „Die Schutzfrist gilt nicht für die Nutzung durch die Betroffenen oder ihre Angehörigen.“ Der Mitarbeiterin des Entschädigungsamtes war die Sache unangenehm. Da man nicht wisse, ob die Mutter noch lebe und wolle, dass ihr Sohn Einsicht bekäme, müsse man die Anfrage abschlägig beantworten. Sie lege jedoch den Fall ihrem Vorgesetzten vorg. Ich durchforstete gedanklich meinen Bekanntenkreis nach Rechtsanwälten.

Doch einstweilen half alles nichts: Die Lösung des Rätsels „v. Berlin, dep.“ musste warten.

(12/x)